Une promesse d’augmentation de salaire, même annoncée oralement par un supérieur, peut engager la responsabilité de l’employeur. Pourtant, certaines conditions permettent à ce dernier de revenir sur sa décision sans enfreindre la législation.

La jurisprudence française distingue la simple intention d’accorder une augmentation de son engagement formel. L’absence d’écrit, de preuve ou de précision dans les termes laisse place à des revirements possibles, parfois déstabilisants pour le salarié. Les contours juridiques de cette pratique restent méconnus, alors que ses conséquences sur la relation de travail peuvent être déterminantes.

Ce que dit la loi sur l’augmentation de salaire : droits et obligations de l’employeur

La rémunération occupe une place centrale dans le contrat de travail. En France, toute évolution du salaire, qu’il s’agisse d’une hausse ou d’une baisse, obéit à des règles strictes. Contrairement à une croyance répandue, un employeur ne peut pas bouleverser à sa guise un élément essentiel du contrat.

Le plus souvent, la structure de la rémunération, fixe, variable, primes, est clairement définie dans le contrat. Modifier ce schéma, ou le montant lui-même, suppose l’accord du salarié. La Cour de cassation rappelle fréquemment que tout ajustement, même s’il semble avantageux, nécessite un avenant signé. Ce principe paraît simple en théorie. Dans la réalité, tout se complique.

Voici ce qu’il faut retenir concernant les marges de manœuvre de l’employeur :

- Le montant du salaire ne peut jamais passer en dessous des minima légaux (Smic) ni des minima conventionnels de la branche.

- Une promesse écrite, intégrée dans le contrat de travail ou dans un avenant, engage l’employeur pour de bon.

- Une simple annonce orale, sans trace, laisse la possibilité d’un rétropédalage, sauf si un usage constant ou un engagement formel peut être prouvé.

Différencier modification du montant et modification de la structure de la rémunération est fondamental. Modifier la part entre fixe et variable, ou les modalités de calcul des primes, touche à un élément essentiel du contrat. Impossible, alors, d’imposer le changement sans l’accord du salarié. Les prud’hommes veillent au grain : la stabilité du contrat prime, et toute exception doit être négociée.

Revenir sur une décision d’augmentation : dans quels cas est-ce possible ?

Changer d’avis sur une augmentation de salaire déjà annoncée n’est pas un geste anodin. En règle générale, une fois l’accord formalisé et l’avenant au contrat de travail signé, l’employeur ne peut revenir sur sa décision, sauf si le salarié accepte explicitement la rétractation.

Mais il existe des situations où l’augmentation n’a pas encore été officialisée. Un engagement prononcé lors d’un entretien annuel, un mail informel ou une parole donnée : tout dépend alors de la capacité à prouver un engagement ferme et sans équivoque. Les juges examinent la nature de la promesse, la précision des mots utilisés, la présence éventuelle d’un écrit. Une simple intention ne suffit pas à changer le contrat de travail en profondeur.

Quelques circonstances autorisent l’employeur à revenir sur sa décision, à condition de respecter certains critères :

- En cas d’erreur manifeste ou de survenue d’informations nouvelles (chiffres en berne, contexte économique détérioré), l’employeur doit apporter des justifications précises pour remettre en cause l’augmentation.

- Modifier la structure de la rémunération, passer d’un fixe à une part variable, supprimer une prime, reste impossible sans l’accord du salarié.

Le droit social fait la part des choses entre la révision d’un salaire déjà acté et une simple promesse non matérialisée. Une marche arrière mal maîtrisée peut coûter cher à l’employeur, avec à la clé des dommages et intérêts, voire l’obligation de respecter l’augmentation. Mieux vaut tout consigner par écrit, sous la forme d’un avenant au contrat de travail, pour éviter tout litige.

Que faire si votre augmentation est annulée ou refusée ? Les démarches à connaître

Quand la modification de salaire disparaît soudainement, il faut agir sans tarder. Commencez par solliciter un entretien avec l’employeur. Demandez-lui les raisons du refus ou de l’annulation. Un dialogue direct permet parfois de dissiper un malentendu ou d’obtenir des explications concrètes sur la décision.

Si la position de l’employeur reste inchangée, il est temps de passer à l’étape suivante. Rédigez une lettre recommandée avec accusé de réception : exposez les faits, joignez les preuves d’une promesse ou d’une modification annoncée. Cette formalisation du différend sera précieuse si la situation se tend.

Faire valoir ses droits : étapes clés

Voici les principales démarches à suivre pour défendre vos intérêts :

- Contactez le CSE (comité social et économique) si l’entreprise en possède un. Ce dernier peut jouer un rôle d’intermédiaire et rappeler à l’employeur ses obligations concernant la modification du contrat et la rémunération.

- Si le blocage persiste, saisissez le conseil de prud’hommes. Cette juridiction examinera si l’employeur a manqué à son engagement ou modifié le contrat de travail sans consentement.

- Se faire accompagner par un avocat spécialisé en droit social permet de consolider le dossier, en particulier pour prouver l’existence d’un avenant ou d’une promesse ferme.

Les tribunaux sont clairs : une rémunération ne peut être modifiée sans l’aval du salarié. Toute modification unilatérale, surtout si elle touche au cœur du contrat, expose l’employeur à devoir verser des rappels de salaires ou à indemniser le préjudice subi.

Négocier sereinement : conseils pratiques pour défendre votre rémunération

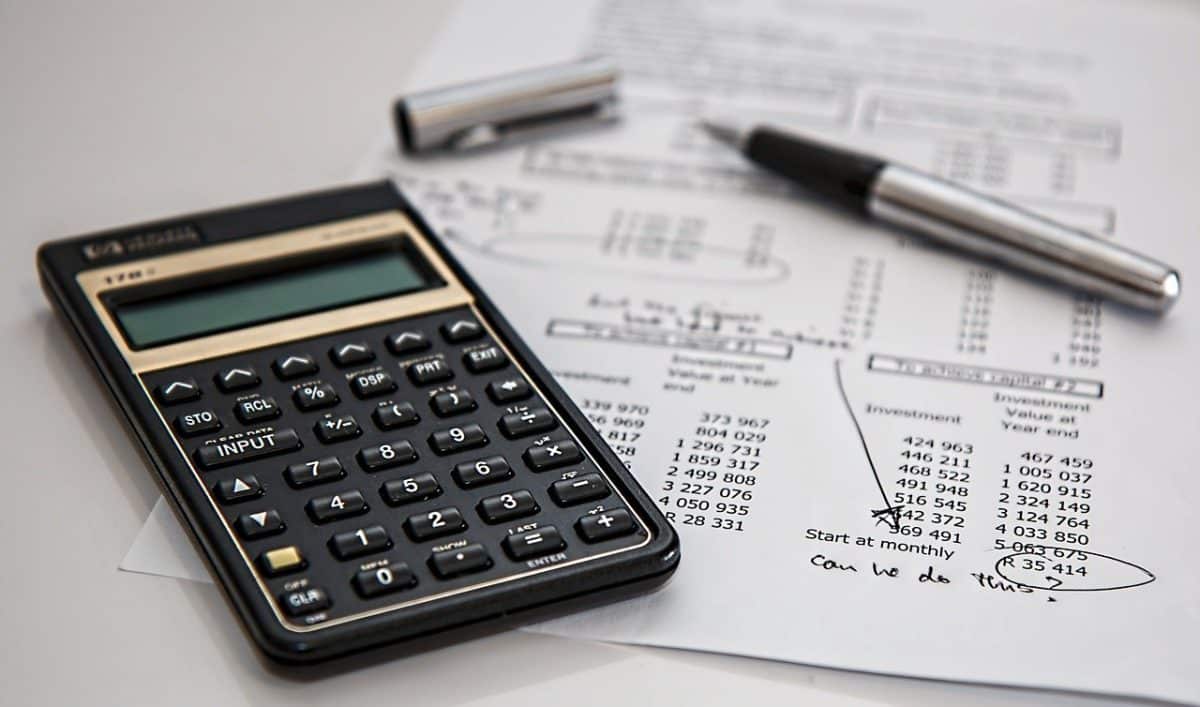

Négocier son salaire ne se limite pas à discuter d’un chiffre. Il s’agit d’avancer des arguments solides. Rassemblez les éléments objectifs qui appuient votre demande : résultats atteints, progression des objectifs, élargissement des responsabilités, implication dans des projets majeurs. Chaque succès, chaque mission supplémentaire compte et doit être consigné.

Distinguez clairement rémunération fixe et variable. Demandez à connaître les modalités de calcul des primes : quels critères, quelles échéances, quelle part du variable dans la rémunération globale ? Insistez pour que tout changement soit formalisé par un avenant au contrat de travail. Cette précaution protège votre accord et écarte les contestations futures.

La transparence est votre meilleure alliée. Échangez avec les ressources humaines ou votre supérieur pour explorer les perspectives d’évolution. Posez des questions sur les pratiques de l’entreprise : politique d’augmentation, respect des minima conventionnels, fréquence des révisions salariales.

Quelques leviers efficaces à activer lors de votre négociation :

- Préparez un argumentaire solide, appuyé sur des données concrètes.

- Faites référence à la jurisprudence (cass. Soc.) sur la modification des éléments du contrat.

- Assurez-vous que vos missions correspondent à la rémunération proposée.

Réussir une négociation, c’est miser sur l’anticipation, l’exactitude et la volonté de construire un dialogue ouvert. La patience, l’écoute et la recherche d’un équilibre équitable forment la meilleure stratégie pour sortir gagnant.

Au bout du compte, la question n’est pas seulement celle d’un montant, mais celle du respect et de la reconnaissance. Dans la vie professionnelle, chaque engagement tenu ou rompu laisse une trace, à chacun de veiller à ce qu’elle serve, et non desserve, la confiance.