Six mois de travail pour avoir droit au chômage ? L’arithmétique sociale ne tolère plus l’à-peu-près. Depuis le 1er février 2023, il faut avoir travaillé au moins six mois sur les 24 derniers mois pour ouvrir des droits à l’assurance chômage. Ce seuil, abaissé après la crise sanitaire, sera de nouveau relevé à huit mois travaillés sur les 20 derniers mois à compter du 1er décembre 2024.

Les règles varient selon le type de contrat, la nature de la rupture du contrat de travail et le parcours professionnel. Les personnes à temps partiel, en contrats courts ou en intérim rencontrent des conditions spécifiques. Les évolutions prévues en 2025 pourraient modifier l’accès aux allocations pour de nombreux demandeurs d’emploi.

Comprendre les critères d’éligibilité au chômage en France

L’accès au chômage commence toujours par une inscription sur France Travail. C’est la première étape, incontournable, pour chaque demandeur d’emploi qui souhaite bénéficier du régime d’assurance chômage. L’inscription impose de résider sur le territoire national et d’être physiquement capable d’occuper un emploi. Quant à la recherche d’emploi, elle doit être active et suivie de façon régulière, sous l’œil vigilant de l’administration.

La convention d’assurance chômage, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2028, dessine les grandes lignes de l’accès aux droits. Il ne suffit pas de perdre son poste : quitter volontairement son emploi bloque l’accès à l’allocation, sauf exceptions précises comme la rupture conventionnelle. Après un CDD ou une mission, refuser à deux reprises un CDI proposé par l’employeur entraîne la radiation de la liste des demandeurs d’emploi et la suppression de l’allocation.

Pour épauler les chercheurs d’emploi, France Travail met en place un accompagnement personnalisé. L’offre raisonnable d’emploi est un pilier du dispositif : elle doit correspondre à la qualification, à la zone géographique et aux prétentions salariales du candidat. Deux refus d’offres raisonnables suffisent à enclencher la sortie du système.

Ce cadre, rigoureux mais lisible, permet d’assurer un traitement équitable pour tous. La régulation s’appuie sur des contrôles systématiques : inscription effective, recherche d’emploi réelle, acceptation des offres. L’assurance chômage s’articule autour de règles strictes, où discipline collective et solidarité nationale composent la toile de fond.

Nombre d’heures requises : ce que dit la réglementation actuelle

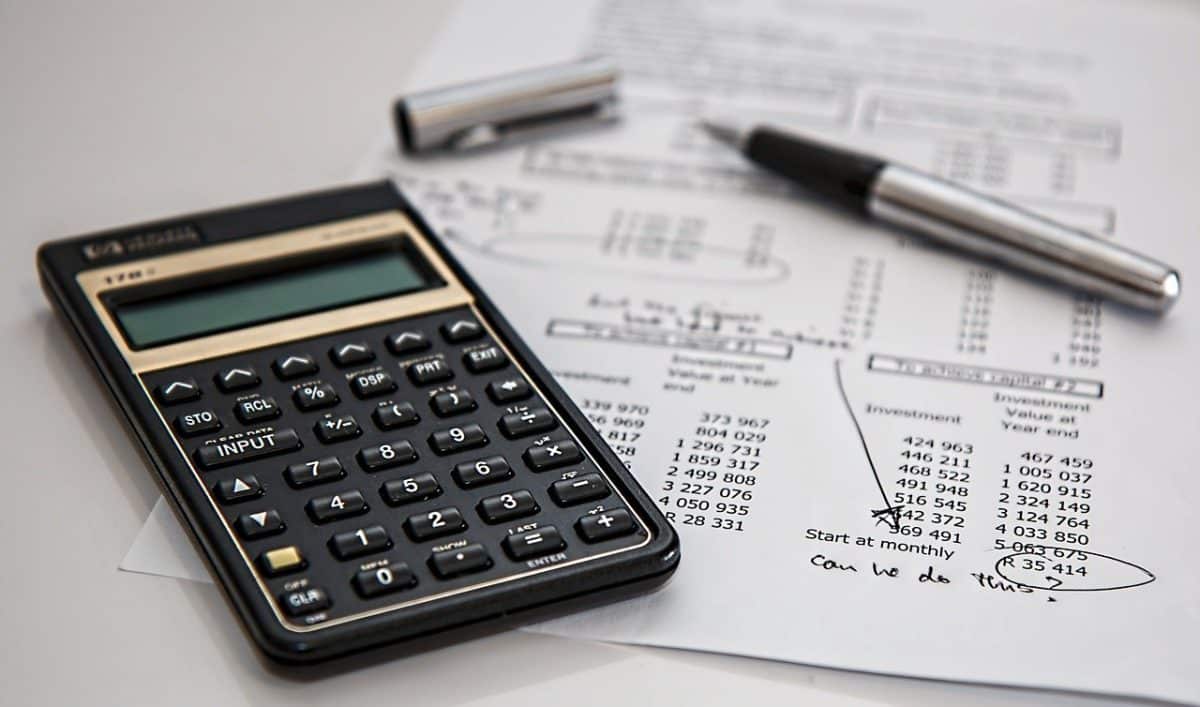

Pour prétendre aux allocations chômage, la réglementation ne laisse place à aucune ambiguïté sur le nombre d’heures requis. La règle est nette : il faut avoir cumulé 130 jours travaillés ou 910 heures d’activité salariée sur une période de référence précise. Pour les moins de 55 ans, cette période couvre les 24 derniers mois ; pour les 55 ans et plus, elle s’étend à 36 mois.

Le type de contrat de travail ne fait aucune différence dans le décompte. CDI, CDD, intérim ou apprentissage : chaque période d’emploi s’additionne. Certains profils, comme les travailleurs saisonniers, bénéficient d’un aménagement : il leur suffit d’avoir totalisé 108 jours ou 758 heures sur deux ans pour ouvrir des droits.

Des moments d’interruption peuvent également être intégrés au calcul. Congé maternité ou paternité, arrêt maladie d’origine professionnelle, accident du travail : ces périodes sont assimilées à du temps travaillé. La formation, sous certaines conditions, compte aussi dans la limite des deux tiers de la durée globale exigée.

Ici, chaque heure, chaque jour officialisé par le contrat compte. Aucun espace pour l’approximation : la réglementation encadre strictement le nombre d’heures requis pour ouvrir droit à l’indemnisation. Cette transparence garantit la même règle pour tous, sans exception.

Chômage et temps partiel : quels droits pour les salariés concernés ?

Pour les salariés à temps partiel, les critères d’accès à l’allocation chômage restent identiques à ceux du temps plein. Le seuil de 130 jours ou 910 heures sur la période de référence s’applique, mais la quotité de travail influence directement le montant de l’indemnisation. L’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) s’appuie sur le salaire journalier de référence (SJR), calculé à partir des salaires perçus et du nombre de jours travaillés. Ce montant est ensuite ajusté selon le coefficient temps partiel.

Un contrat à temps partiel n’empêche pas de toucher des droits, mais le montant de l’allocation sera mécaniquement réduit. Le calcul intègre un coefficient qui compare la durée contractuelle du salarié à celle d’un poste équivalent à temps plein. Résultat : l’indemnisation reflète proportionnellement le volume de travail réellement réalisé par l’intéressé.

Voici les paramètres concrets qui entrent en jeu dans ce calcul :

- Le salaire journalier de référence constitue la base de calcul

- Un plafond d’indemnisation fixe la limite à 70 % du SJR

- Le coefficient temps partiel adapte le montant de l’ARE à la réalité du contrat

La durée passée dans l’emploi ou le choix du temps partiel (subi ou choisi) ne modifient rien à l’ouverture des droits. Seules les heures effectivement réalisées et déclarées sont prises en compte, sans considération pour le motif de la réduction du temps de travail. Ce principe de neutralité contractuelle assure l’accès à l’assurance chômage à tous, tant que le seuil d’affiliation est respecté.

Ce qui va changer pour l’assurance chômage en 2025

En 2025, les règles de l’assurance chômage changent la donne pour les demandeurs d’emploi et les entreprises. Dès le 1er avril, la mensualisation de l’allocation chômage s’appliquera : l’indemnisation sera désormais calculée sur 30 jours calendaires, sans variation selon les mois. Ce nouvel outil vise à offrir une meilleure visibilité sur les droits et à simplifier la gestion des versements.

L’autre grand changement concerne la durée maximale d’indemnisation, désormais strictement liée à l’âge et à la durée d’affiliation du demandeur d’emploi. Les plafonds seront fixés à 18 mois pour les moins de 55 ans, 22,5 mois pour les 55-56 ans et 27 mois à partir de 57 ans. Le système resserre ainsi le dispositif pour les actifs jeunes, tout en conservant un filet protecteur renforcé pour les seniors. Notable également : la suppression de la dégressivité de l’allocation pour les plus de 55 ans, un coup de pouce pour faciliter leur retour sur le marché du travail.

Pour résumer l’essentiel de ces nouveautés :

- Mensualisation de l’allocation : calcul sur 30 jours à partir d’avril 2025

- Durée d’indemnisation : plafonds entre 18 et 27 mois selon l’âge

- Fin de la dégressivité : plus de baisse automatique pour les 55 ans et plus

Le délai de carence, lui, demeure fixé à 7 jours minimum après l’inscription auprès de France Travail. Cette période précède systématiquement le premier versement, quelle que soit la raison de la demande. La réforme s’aligne sur un objectif clair : façonner un régime adapté à des parcours professionnels toujours plus variés, tout en fixant des repères nets selon l’âge et la durée de cotisation.

2025 s’annonce comme une année charnière : les règles changent, les repères bougent. Pour chaque actif, c’est un nouveau calcul, parfois une nouvelle stratégie à envisager. La sécurité d’un filet social, mais avec des mailles redessinées.