Un chiffre brut, presque brutal : plus de 500 000 établissements recevant du public (ERP) restent, aujourd’hui encore, en attente d’une accessibilité totale. D’où vient ce retard ? À rebours des idées reçues, la législation ne frappe pas à l’aveugle : elle cible, trie, nuance. Passer au crible les différents types d’ERP concernés, c’est saisir l’ampleur d’une obligation qui ne laisse aucune place à l’improvisation.

Les contrôles s’intensifient, surtout pour les établissements accueillant des publics vulnérables. Selon la catégorie et les risques encourus par les usagers, les mesures en cas de non-respect de la réglementation varient largement, jusqu’à des sanctions financières qui font mal.

ERP et accessibilité : qui est concerné par la réglementation ?

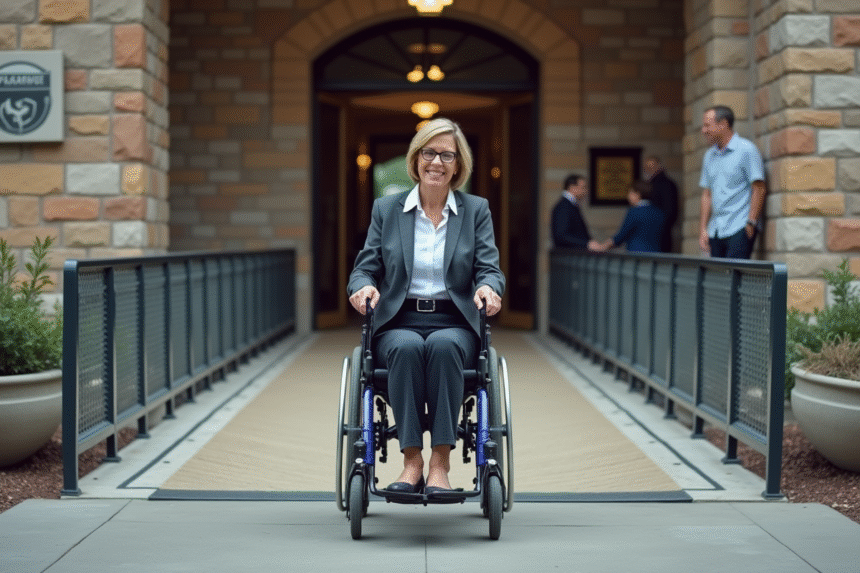

Depuis la loi du 11 février 2005, la mise en accessibilité des établissements recevant du public s’impose à tous. La notion d’ERP va bien au-delà des grandes structures : commerces de quartier, écoles, gares, hôtels, restaurants, cabinets médicaux, administrations ou lieux de culte, tous doivent permettre un accès sans barrière aux personnes en situation de handicap.

Le code de la construction précise la réglementation en fonction de la catégorie d’ERP et de l’activité concernée. Les exigences diffèrent selon les situations, mais une constante domine : offrir une accessibilité réelle, que cela concerne le cheminement, la signalétique ou l’accueil.

Voici comment la loi module ces règles selon l’ancienneté ou la nature des établissements :

- Pour les établissements créés avant 2007, certaines dérogations peuvent être accordées, mais il faut démontrer que les contraintes sont insurmontables sur le plan technique ou budgétaire.

- Dans les bâtiments récents, l’accessibilité doit être pensée dès la construction, en appliquant strictement les normes actuelles.

Le texte de 2005 s’applique à tout ERP, peu importe la fréquence ou le type d’accueil. Collectivités comme entités privées sont concernées. L’obligation d’accessibilité n’est pas un vœu pieux : elle s’accompagne de contrôles réguliers et de sanctions pour les retardataires. Il ne s’agit pas d’une simple formalité administrative, mais d’un principe de justice et de diversité sociale, gravé dans la loi.

Quels sont les différents types d’établissements recevant du public ciblés par les obligations ?

La législation ne se contente pas de généralités : la mise en accessibilité des ERP concerne une large gamme d’établissements, du petit commerce au grand équipement sportif. Le code de la construction distingue cinq catégories, selon la capacité d’accueil, de l’école maternelle à la salle de spectacle.

Pour illustrer la diversité des établissements concernés, la loi retient notamment :

- Les commerces, hôtels, restaurants, agences bancaires et cabinets médicaux, lieux où la présence du public est quotidienne et attendue.

- Les établissements d’enseignement, de la crèche à l’université. L’éducation doit rester accessible à tous, sans exception.

- Les administrations et services publics comme les mairies, bureaux de poste, centres sociaux ou tribunaux, où l’accès universel constitue la règle.

- Les espaces culturels et sportifs : bibliothèques, musées, stades, théâtres. Participer à la vie sociale suppose des lieux ouverts à chacun.

Les ERP de 1re à 4e catégorie, soit la grande majorité, doivent appliquer les normes sans délai. Les plus petits, classés en 5e catégorie, n’échappent pas aux exigences : ils doivent garantir une accessibilité effective à leurs prestations, même avec un effectif réduit.

Le respect de la loi se matérialise par une attestation de conformité. Si la réglementation n’est pas suivie, l’addition peut vite grimper : amendes, mises en demeure, voire fermeture temporaire. L’objectif reste clair : aucune échappatoire possible devant les articles du code de la construction et de l’habitation.

Zoom sur les exigences concrètes pour les commerces et lieux accueillant du public

La loi impose des obligations concrètes et immédiates aux commerces, restaurants ou tout autre lieu recevant du public. Chaque établissement doit mettre à disposition un registre public d’accessibilité, disponible à l’accueil ou à l’entrée principale, détaillant les équipements, services et modalités proposés aux personnes handicapées.

Une fois les locaux adaptés, le gestionnaire doit obtenir une attestation d’accessibilité qui prouve que les normes sont respectées. En cas de travaux, une autorisation doit être déposée en mairie, précisant les aménagements prévus : élargissement d’accès, adaptation des sanitaires, installation de bandes podotactiles, abaissement des comptoirs…

Pour les établissements qui ne sont pas encore aux normes, l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) offre la possibilité de s’engager sur un calendrier précis, validé par l’administration. Chaque avancée est inscrite dans le registre, avec une attestation à chaque étape majeure.

La sécurité incendie complète ce dispositif, car l’évacuation de tous doit être garantie, sans exception. Les règles s’appliquent à tous, quelle que soit la taille de la structure. Les dérogations, elles, ne sont accordées qu’après examen rigoureux des contraintes avancées.

Des ressources et formations pour mieux comprendre et appliquer les normes d’accessibilité

La réglementation n’est pas qu’un empilement d’articles. Pour accompagner les responsables d’ERP et les professionnels du bâtiment, différents dispositifs sont disponibles, mais il faut parfois s’y retrouver.

La Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature propose des guides pratiques régulièrement mis à jour, qui détaillent les démarches et illustrent les solutions d’effet équivalent ou mesures de substitution envisageables en cas de contraintes techniques. Les syndicats et chambres consulaires diffusent aussi des fiches adaptées aux besoins spécifiques des commerces et services de proximité.

La formation s’impose progressivement, avec des modules courts proposés notamment via le FISAC ou les chambres de métiers. Ces sessions abordent la réglementation, les solutions concrètes et la gestion du registre d’accessibilité ou de l’agenda d’accessibilité programmée.

Les supports pédagogiques intègrent souvent des tableaux synthétiques, classant les obligations par type d’ERP et proposant des exemples de solutions concrètes selon la configuration des locaux. Les collectivités organisent régulièrement des réunions d’information et orientent vers les services compétents pour traiter les demandes de dérogation ou accompagner les recherches de financement.

L’expérience du terrain, l’échange et le partage de cas concrets favorisent la montée en compétence et transforment la question de l’accessibilité en un projet collectif, bien au-delà des seules contraintes imposées par la loi.

Un établissement accessible, c’est bien plus qu’une case à cocher : c’est la promesse, concrète et visible, d’une société qui ne laisse personne de côté.